전시

-

전시

-

특별전시

-

특별전시

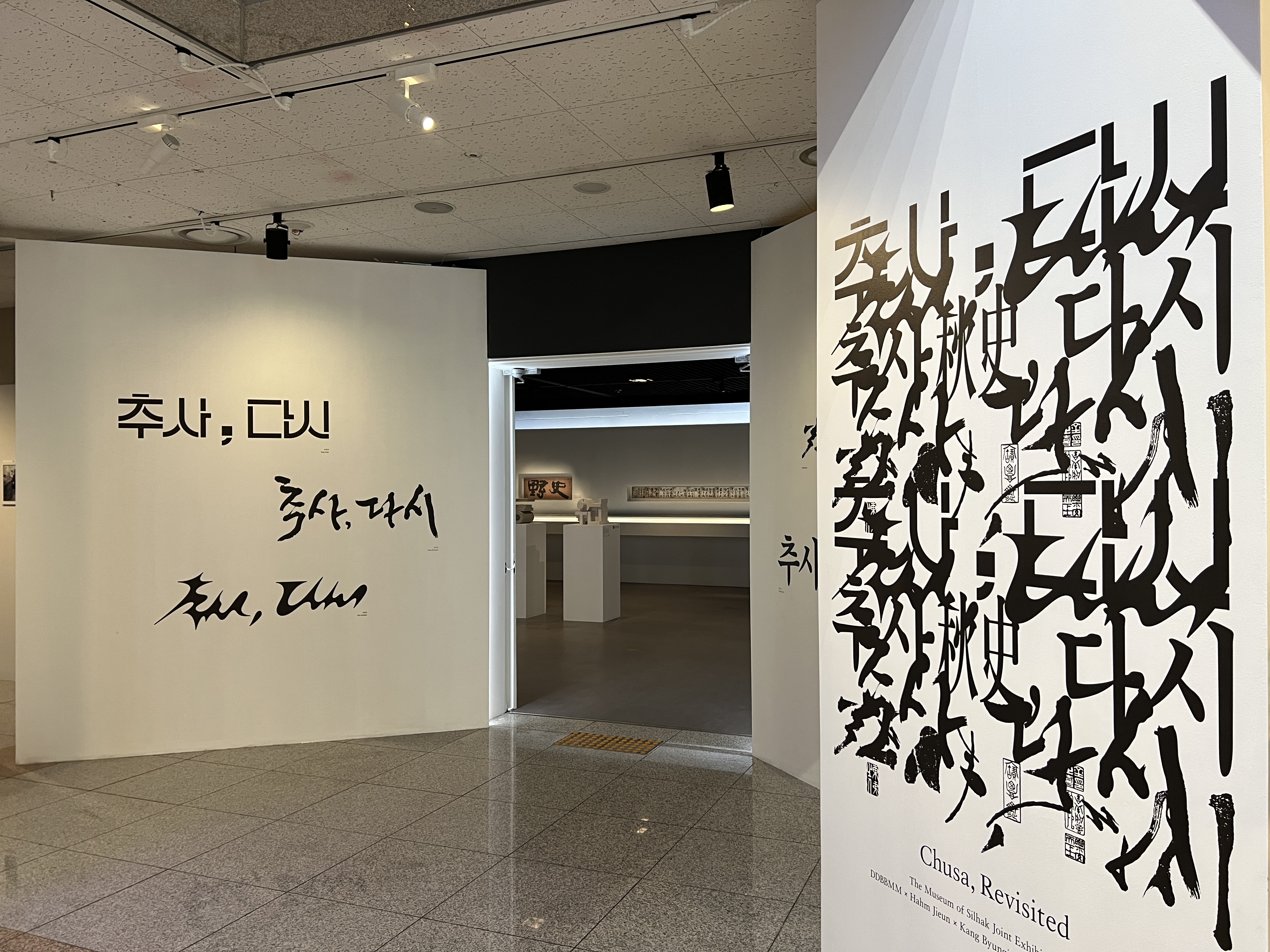

2025 실학박물관 추사 연합전<추사, 다시>

참가비 무료 참여작가 강병인, 김현진, 함지은, 양장점, DDBBMM 전시기간 2025-04-30(수) ~ 2025-10-26(일)

장소 B1 실학박물관 기획전시실 기획 실학박물관, 석재원 주최주관 실학박물관, 추사박물관, 제주추사관 후원 FABER-CASTELL, i'm eco, 하얀술

-

2025 실학박물관 추사 연합전 <추사, 다시>

추사 김정희의 예술과 현대 타이포그래피의 만남오늘날 우리는 글자를 다루는 기예이자 학문을 ‘타이포그래피’라고 부릅니다. 그렇다면, 추사 김정희(金正喜, 1786~1856)는 해박한 타이포그래피 이론가이자, 파격적인 문자 조형 세계를 구축한 전위적 타이포그래피 예술가로 바라볼 수 있지 않을까요?

김정희는 우리 문자 조형 역사에서 독보적인 입지를 다진 인물입니다. 금석학을 비롯한 여러 학문 분야에서 빼어난 업적을 남긴 학자이자, &추사체&라 불리는 독창적인 글씨를 통해 서예의 새로운 지평을 연 예술가로 평가받고 있습니다. 주목할 점은 조형 예술가로서 김정희가 추구한 궁극적 가치가 단순히 새로움을 좇는 데 있지 않았다는 점입니다. 그는 옛것을 바탕으로 새로움을 창조하는 법고창신(法古創新)의 태도를 통해 파격의 미학을 이룩했습니다.《추사, 다시》는 이러한 김정희의 파격에 대해 오늘날의 시각 예술이 응답하는 전시입니다. 동시에, 근대화의 문턱에 서 있던 시대를 살았던 김정희의 사상과 조형을 되짚으며, 점차 잊혀져 가고 있는 우리 고유의 문자 조형이 오늘의 일상과 어떻게 호흡할 수 있을지를 모색하는 시도이기도 합니다. 김정희의 업적은 어느 날 갑자기 솟아오른 외딴섬 같은 것이 아닙니다. 오랜 시간 축적된 우리 문자 조형의 토양 위에서 피어난 꽃입니다. 그러므로 그를 이해하는 일은 곧 우리가 쌓아온 문자 조형 세계의 지난 일면을 들여다보는 일이기도 합니다. 이러한 관점에서 《추사, 다시》는 동시대 시각 예술가 강병인, 김현진, 양장점, 함지은, DDBBMM의 작품을 통해 조선 후기 동북아 예술가로서 김정희가 이룬 성취를 오늘의 시각에서 다시 조명하고, 그가 펼친 파격적 문자 조형 의식이 현대 타이포그래피와 어떻게 연결되고 확장될 수 있을지 함께 고민합니다.

■ 전시 개요

ㅇ 전 시 명: (국문) 《추사, 다시》

(영문) Chusa, Revisited

ㅇ 전시기간: 2024. 4. 30.(수) ~ 2025. 10. 26.(일)

ㅇ 전시장소: 실학박물관 기획전시실 (경기도 남양주시 조안면 다산로747번지 16)

ㅇ 참여작가: 강병인, 김현진, 양장점, 함지은, DDBBMM

ㅇ 전 시 작: (신작) 참여작가의 평면 및 입체 작품 7여점

(추사 김정희) 원본: 소봉래의 난

영인본: 세한도, 불이선란도디지털 복제본: 잔서완석루, 사야, 유희삼매, 난맹첩 일부 등

ㅇ 주 최: 경기문화재단 실학박물관

ㅇ 관 람 료: 무료

1. 추사 김정희 작품

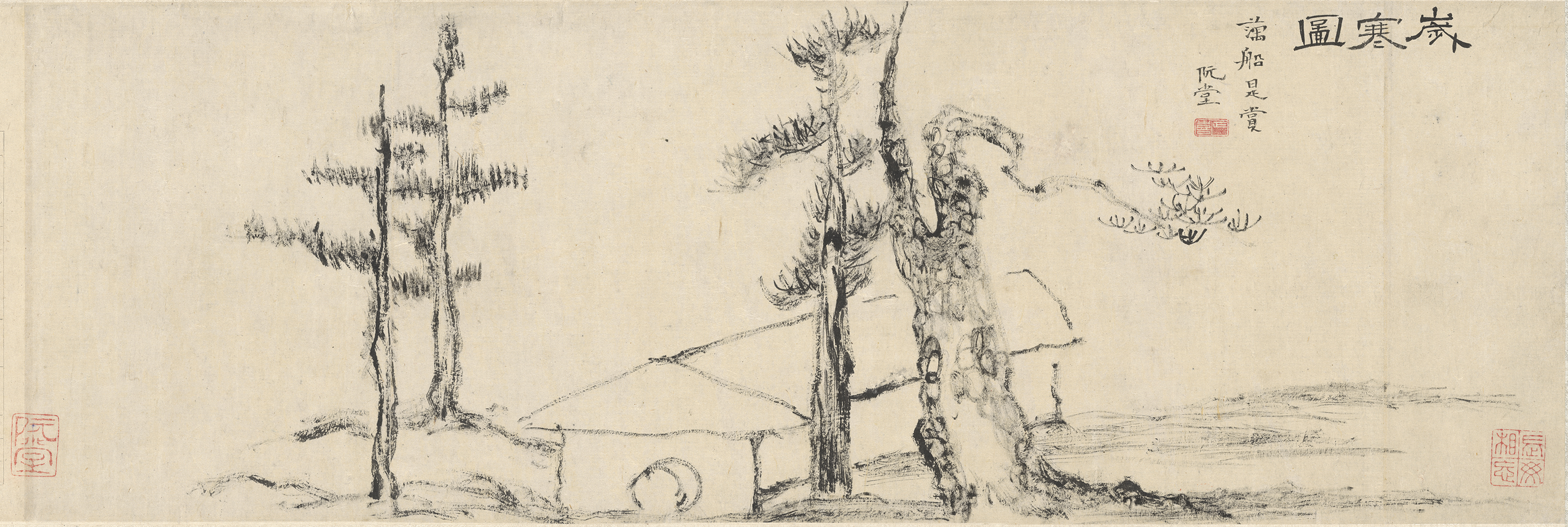

세한도歲寒圖 19세기 | 제주추사관, 영인본 | 국보

이 그림은 김정희가 제주도 귀양 시절인 1843년 겨울 역관 출신 제자 이상적 李尙迪(1804~1865)에게 그려준 수묵화이다. ‘세한歲寒’의 뜻은 “겨울이 되어서야 소나무와 측백나무의 푸르름을 안다”(<논어>)라는 뜻으로 권세와 이익에 휩쓸리는 세상에도 변치 않는 마음을 묘사했다. 유배와 있는 스승에 대해 변치 않는 의리를 보여준 제자 이상적의 마음을 비유한 것이다.

<세한도>는 서화일치書畫一致의 극치를 보여주는 문인화의 대표작으로 선비의 지조와 절제미를 보여주는 명작이다.

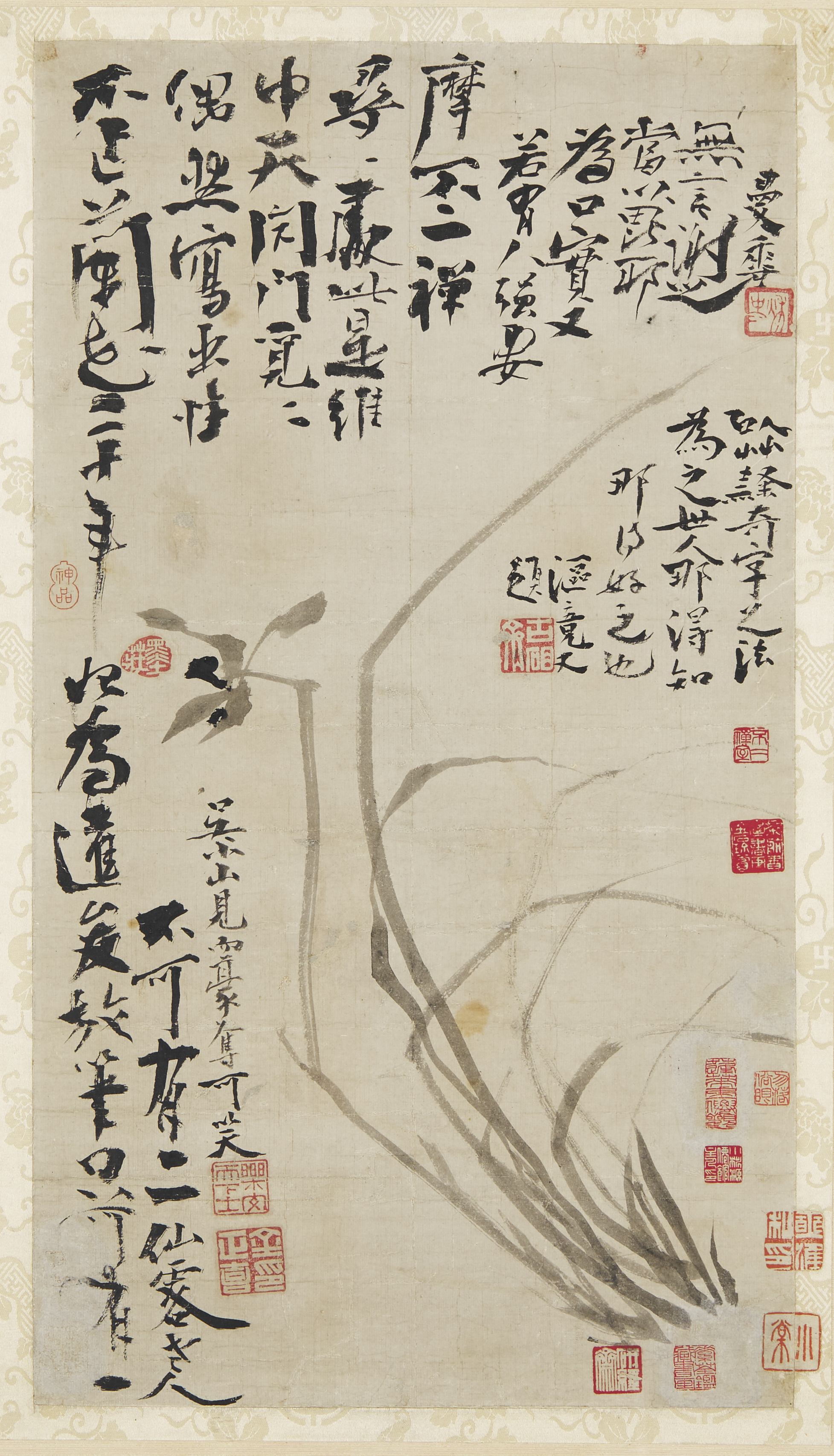

불이선란도不二禪蘭圖 1850년대 | 국립중앙박물관, 복제 | 보물

불교적 선禪의 경지와 난초가 둘이 아님을 밝힌 ‘불이선란不二禪蘭’은 불교적 초월성이 느껴지는 작품이다. 김정희가 북청 유배에서 풀려난 후 과천시절 달준達夋에게 그려준 그림이다. 김정희가 지향하고 있던 이상적인 난초 그림의 경지를 실현하고 있고, <세한도>와 함께 추사 예술의 정수로 평가된다.

불이선란도

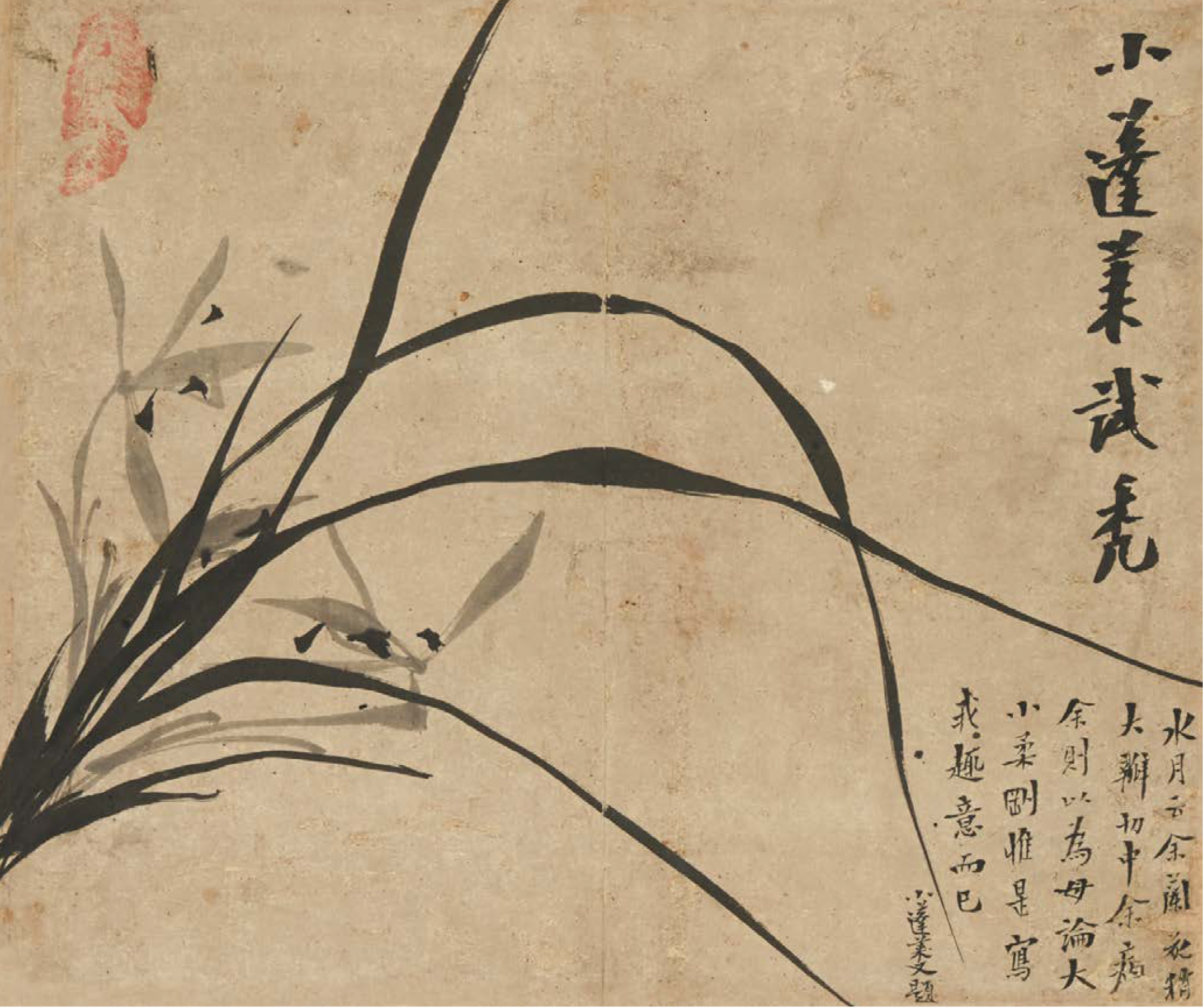

소봉래 난 小蓬萊 蘭 19세기 | 실학박물관

이 그림은 난초에 화제畫題를 쓴 묵란화이다. 소봉래는 예산 추사고택 뒷산 오석산이 금강산처럼 경치가 빼어나다고 하여 부른 이름으로 김정희 자신을 가르키는 호이기도 하다. 화제에서 언급한 수월水月은 임희지林熙之(1765~?)로 대나무와 난초를 잘 그렸던 역관 출신의 문인이다.

소봉래 난

2. 작가의 신작

〈늘 푸르른 솔>, 〈잔서완석루〉

강병인의 작품은 추사 김정희의 서체를 현대적으로 계승하면서 한글 조형의 가능성을 실험한다. 〈늘 푸르른 솔〉은 세한도에 담긴 사유를 바탕으로 한글 &솔& 자를 소나무의 성장 구조에 맞춰 해석한 작품이다. 하늘(ㅅ), 사람(ㅗ), 땅(ㄹ)을 조합해 문자 속 생명성을 시각화한다. 〈잔서완석루〉는 추사의 독창적인 글줄 구성 방식을 따르되, 한글 자소 배열의 구조적 특성을 드러내며 필획의 밀도와 율동감을 실험적으로 표현한다.

강병인

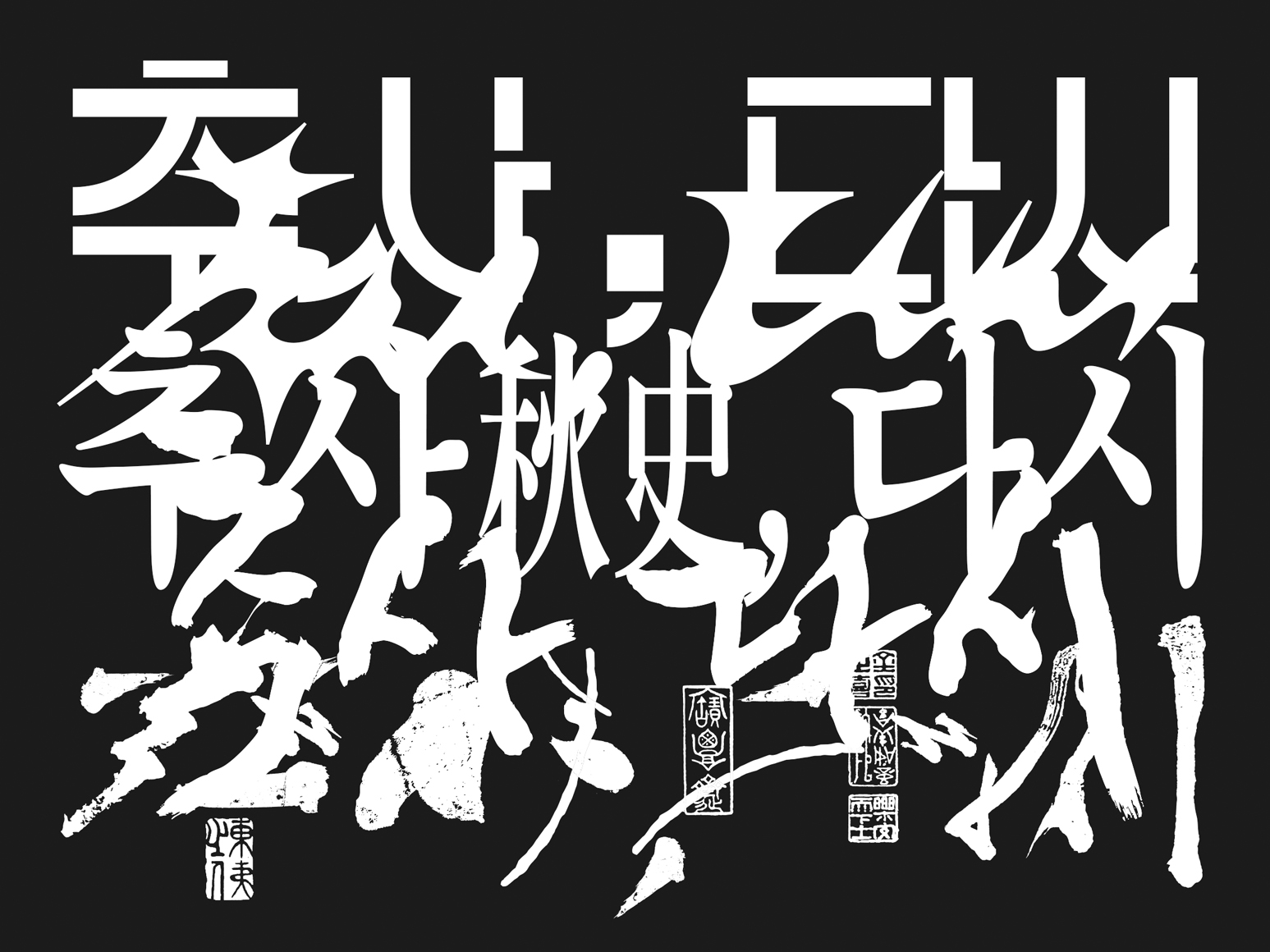

〈유희삼매 游戏三昧〉, 〈괴 怪〉

유희삼매(遊戱三昧)는 추사 김정희의 서첩 「완당집고첩(阮堂執古帖)」 첫 장의 글씨로 어떤 것에도 걸림 없이 자유자재하게 노니는 경지를 뜻한다. 김정희의 글자들은 마치 놀이의 경지에 이른 듯한 자유로움을 지니며, 때로는 살아 움직이는 생명체처럼 느껴질 만큼 역동적이다. 그의 ‘괴(怪)’의 미학은 단순한 기괴함을 넘어, 글자의 조형성 실험을 통한 기존 질서에 대한 도전이었다. 이 작업은 ‘괴의 미학’을 계승하고 재해석하려는 시도이자, 글쓰기를 유희로 전환하는 실험이다. 글자를 반복해서 그리는 과정 속에서 조금씩 더 자유롭고 일탈적인 형태를 탐색해 나간다. 점차 읽히기 위한 글자로써의 형태에서 벗어나 어느 순간 생명체 같은 형상으로 변모한다. 그것\ 마치 해부학적 표본처럼 전시함으로써, 관객이 익숙한 문자 속에서 낯선 생명성을 발견하는 경험을 가능하게 하고자 한다.

김현진

〈사야 史野〉

〈사야〉는 두 글자로 이루어진 추사의 작품 〈사야〉를 한 권의 책으로 엮어낸 작품이다. 공자의 『논어』 「옹야편」에 등장하는 구절을 바탕으로, 형식과 본질의 조화에 대한 사유를 시각적으로 풀어낸 책이다. ‘내용이 겉모양을 능가하면 투박하고, 겉모양이 내용을 능가하면 화려하다. 두 가지가 적절히 섞여야 군자답다’는 통찰은 이 책의 구조적 토대를 이룬다. 〈사야〉는 ‘기록된 역사(史)’와 ‘기록되지 않은 이야기(野)’의 경계에서, 상반된 요소들이 충돌하거나 조화를 이루는 과정을 담고 있다. 정제된 활자와 손글씨, 매끄러운 표면과 거친 질감, 구조화된 책과 비정형의 형태를 한 테이블이 맞물리며, 이러한 조화와 균형을 찾아가는 과정을 경험할 수 있다. 이러한 구성은 단순한 기록을 넘어, 현장을 발로 딛고 사유를 확장했던 김정희의 학문적 태도와도 연결된다. 기억과 기록, 형식과 본질이 교차하는 지점에서 새로운 해석의 가능성을 열어두며, 보는 이에게 질문을 던진다.

함지은

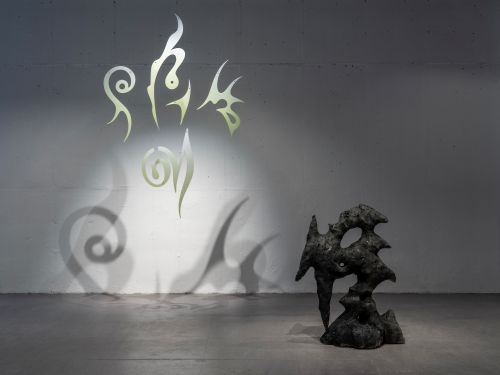

〈자형동원 字形同源 〉

〈자형동원 字形同源〉은 서예와 그림이 하나의 뿌리에서 비롯되었다는 &서화동원(書畫同源)&에서 출발해, 오늘날의 활자 디자인이 입체 조형과 뿌리를 공유한다는 관점을 시각화한 작업이다. 과거의 글자는 손의 움직임으로 ‘써진 것’이었다면, 오늘날의 타입 디자인은 구조적으로 ‘지어지는 것’이다. 손의 움직임에서 비롯된 글자의 형태는 이제 구조와 비례를 바탕으로 구축되는 시각 조형물로 진화하며, ‘서화동원’의 사고는 ‘자형동원’으로 확장된다. 이 작품은 평면 문자에서 공간적 형상으로 이행하는 조형의 흐름을 탐구한다.

양장점

〈불이선란도 – 시서화인〉, 〈소봉래 난 – 시서화인〉, 〈서화합벽 – 시서화인〉, 〈세외선향 – 시서화인〉

고무도장은 추사 김정희 사후 10년이 채 지나지 않은 1860년대 서양에서 발명되었다. 돌이나 금속 재질의 전통 인장과 달리, 고무도장은 제작이 간편하고 크기에 제약이 적어 표현 방식에 있어 더 유연하다. 이후 다양한 경로를 통해 한국에도 전해져 20세기 초반부터 활발히 쓰였다. ‘시서화’와 전각에 깊은 조예를 보인 김정희가 이를 접할 기회가 있었다면, ‘시서화인’의 일치를 지향하며 도장에서도 서예적 조형 실험을 시도했을 것이라는 상상에서 본 작업은 출발하였다. 김정희의 여러 작품에서 필획을 추출해 고무도장으로 제작하고, 주요 작품에서 발췌한 문구를 조합하여 시, 글씨, 그림, 도장이 조형적으로 통합된 새로운 문인화를 구성하였다.

DDBBMM

3. 전시장

2025 실학박물관 추사 연합전<추사, 다시>

ggc members

ggc members