소장품COLLECTIONS

-

소장품

-

-

실용의 실천, 이용후생利用厚生의 걸작, 《북학의北學議》

-

- 0

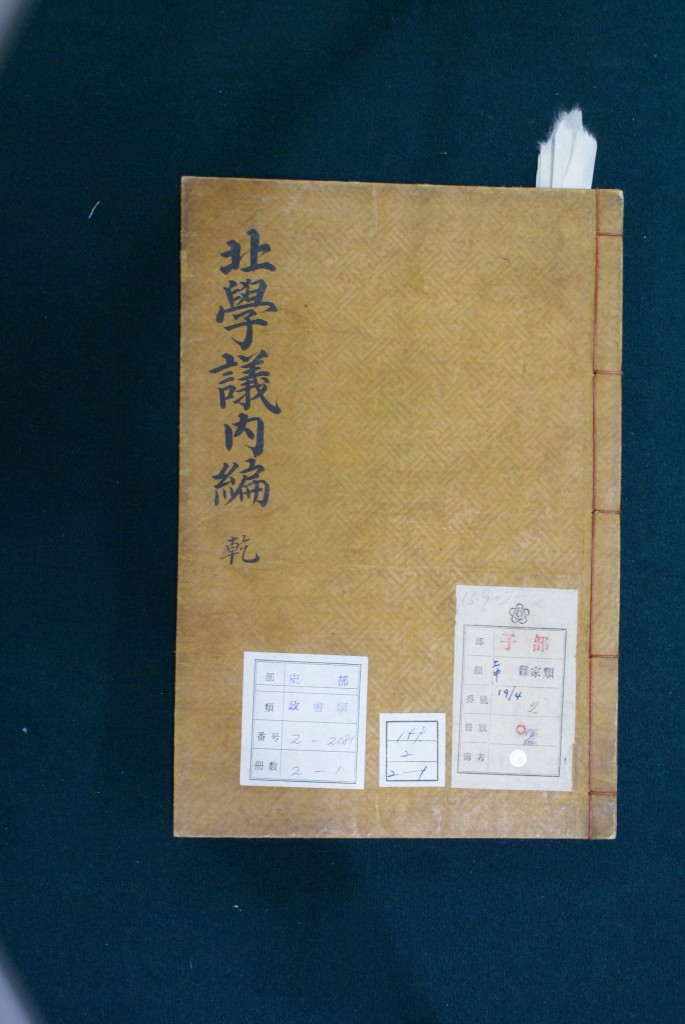

작가(출처) 박제가 제작연도 1778년(정조 2) 소장품 번호 ***12 -

-

박제가의 《북학의》

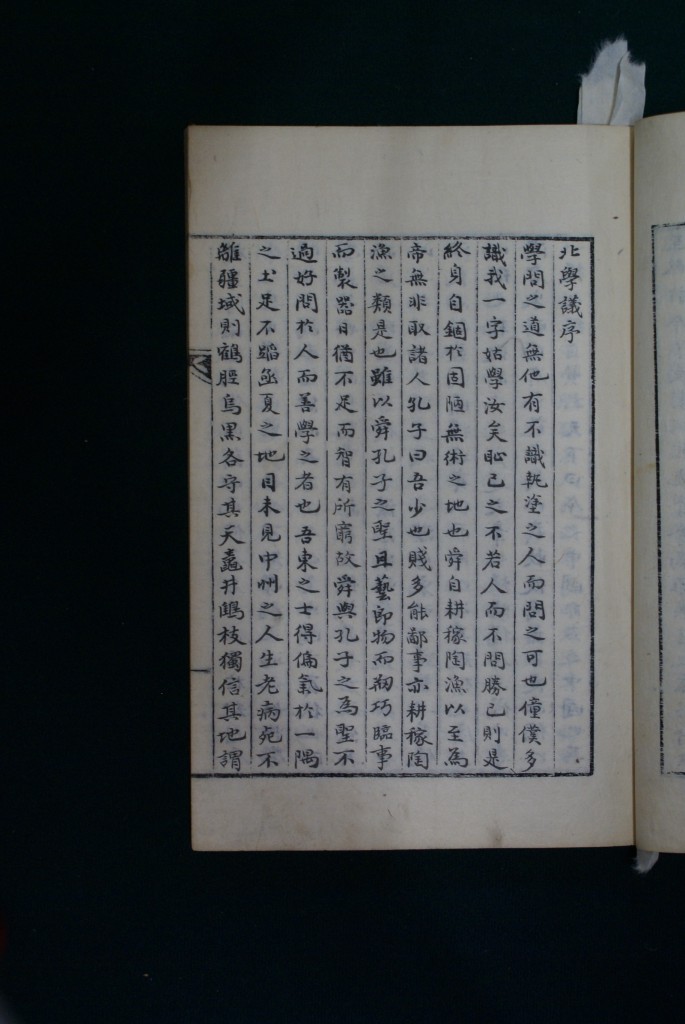

박제가朴齊家(1750∼1805)는 청년기에 19세 때를 전후하여 서울에서 박지원朴趾源·이덕무李德懋·유득공柳得恭 등과 교유하였습니다. 그리고 1778년(정조2)에 채제공蔡濟恭을 대표로 하는 외교사절단의 일원으로 이덕무와 함께 청나라에 서울인 북경을 다녀왔습니다. 그는 그곳에서 이조원李調元·반정균潘庭筠 등 청나라 학자들과 교유하면서 북경에 서의 경험을 정리하여 《북학의》를 저술하였습니다. ‘북학’이란 본래 청나라를 가려면 북쪽으로 갔기 때문에 “북쪽으로 배우러 간다”는 뜻이지만, 조선보다 앞서 있는 청나라의 문물을 수용해서 나라를 발전시켜야 한다는 뜻으로 사용된 것입니다. 그가 북경에서 본 청나라에서의 문물은 대단한 것이었습니다. 그리고 그는 이를 통해 가난한 백성을 구제하고 나라를 부유하게 만들 방안을 고민하였습니다. 《북학의》에서 제시하고 있는 부국강병의 방안인 개국통상, 상공업의 진흥 및 기술개발 등은 대표적인 것입니다. 중국을 본받아서 상공업을 발전시켜 놀고먹는 유식遊食 양반의 처리 문제를 해결하고, 농경기술․농업경영개선을 통해 생산력을 발전시켜 민의 부를 증대시키자는 주장을 하였습니다. 청나라를 멸시하는 풍조 속에서 청나라를 선진국으로 인정한다는 것은 혁명적인 사상이었습니다. 나아가 소비를 장려함으로써 민간의 수요를 늘려서 생산을 증대할 것을 주장하고, 이 같은 경제관 위에서 북벌론北伐論을 극복하여 북학론을 외쳤습니다. 서양의 기술과 학문을 도입하자는 그의 주장은 정약용의 논설과 더불어 전근대의 가장 선진․진보적인 사상입니다. 특히 조선후기에 상품유통경제가 활성화되면서 수레의 이용도가 높아지자 박제가 등 북학파 실학자들은 수레의 적극적인 활용을 주장했습니다. 그는 수레를 “하늘에서 나와 땅 위를 운행하는 도구이다. 수레를 이용하여 온갖 물건을 싣기 때문에 더 이로운 도구가 없다”고 평가하면서, 유독 우리나라만이 수레를 이용하지 않은 이유가 무엇인지를 되묻고 있습니다. 그는 수레를 쓰면 상품유통이 활발해지고 물가가 고르게 되며, 시장이 전국적으로 확대될 것으로 내다보았습니다. 시장이 많이 생기면 소비가 촉진되고, 상품의 소비가 늘어나면 이윤을 목적으로 하는 농업과 수공업이 모두 발전하게 될 것으로 생각하였습니다. 그래서 수레는 혈맥이고, 혈맥이 통하지 않으면 사람이 건강하게 살 수 없는 것과 같다고 했습니다. 결국 수레는 백성들을 빈곤으로부터 벗어나게 하고, 잘 사는 나라를 만드는데 꼭 필요한 유통수단이었습니다.

실용의 실천, 이용후생利用厚生의 걸작, 《북학의北學議》